河南大别山森林生态系统野外科学观测研究站

一、建站背景

大别山地处鄂豫皖三省交汇处,介于北纬30°10′-32°30′,东经112°40′-117°10′,东西连绵约380公里,南北平均宽度约175公里,是长江-淮河的天然分水岭。由于大别山区人类活动强度显著高于毗邻山区,地带性原生稳定群落皆已退化,森林资源锐减、水土流失严重且日趋严峻,所以开展地带性植被-常绿落叶阔叶混交林的恢复重建以促进区域社会经济持续发展显得尤为紧迫。大别山区是国家重点生态功能区以及长江中下游和淮河流域重要的生态安全屏障,因此,建设河南大别山森林生态系统国家野外科学观测研究站,开展大别山森林生态系统恢复和重建、生物多样性保护和生物资源可持续利用等长期定位观测、科学研究、技术示范和科技服务,将为国务院《大别山革命老区振兴发展规划》提供科学依据,弥补大别山国家重点生态功能区域森林生态系统观测研究站的不足。大别山站主要观测研究点建于鸡公山国家级自然保护区内,辐射观测研究点分别设置在大别山国家级自然保护区、连康山国家级自然保护区、董寨国家级自然保护区和信阳南湾林场。

图1 信阳森林生态系统定位研究站(大别山站前身)揭牌仪式

二、基础和优势

(1)学科优势:河南大学成立于1912年,于2017年入选“双一流”建设高校,入选学科为生物学(包括生态学和生物医学)。 河南大学拥有生物学、生态学、地理学的等本科、硕士和博士学位授权一级学科。大别山站的优势学科为恢复生态学和全球变化生态学。(2)平台优势:学校拥有生物学国家重点实验室、黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室等与生物学和生态学相关的室内实验平台,同时拥有“河南大学鸡公山生态站”(成立于2012年)和“河南大学信阳森林生态系统观测研究站” (成立于2013年)等野外实验平台;已经积累了5年或以上的“水土气生”各方面数据。大别山站是以上2个野外实验平台的基础上整合而成。大别山站拥有标准气象站、具有接待100人左右的生活和工作条件。(3)地方合作优势:为了建立大别山站,河南大学与信阳市林业局、鸡公山保护区、南湾林场等签订了合作协议且明确了科研建设样地和实验样地的长期土地使用权。(4)研究基础优势:2013年以来,大别山站承担了30多项科研项目和课题,在研项目总经费超过4000万元。在生态学、生物学国际顶级期刊Nature Communications、 Ecology、Global Change Biology、Agriculture and Forest Meteorology、New Phytologist等发表SCI论文96篇;其中与大别山直接相关的论文28篇(包括SCI论文12篇)。(5)团队优势:大别山站现有固定人员62人,其中正高21人、副高12人、中级26人、支撑岗3人。大别山站学术带头人包括“国家杰青”1人、中科院“百人计划”4人、新世纪百千万人才2人,国家重点基础研究发展计划(973计划)、重大科学研究计划、重点研发专项、国家自然科学基金重点项目首席科学家5人次,国务院政府津贴3人次。其中2人曾长期担任国家野外科学观测研究站站长。

三、研究方向和内容

以大别山常绿落叶阔叶混交林生态系统为对象,以恢复生态学为理论指导,以天然常绿落叶阔叶混交林为参照系统,围绕其天然次生林的结构和功能及其对环境演化的响应和反馈,开展长期定位观测、科学研究、技术示范和科技服务,为实现天然次生林生态系统结构和功能恢复与重建以及区域森林资源可持续发展提供科学支持。具体研究方向和内容如下:

1) 退化常绿落叶阔叶混交林植被恢复重建和土壤生境维持机制

2) 森林生态系统生物多样性保护和生物资源优化利用

3) 全球变化驱动的大别山植被交错区物种扩散动态

四、学术委员会名单

主 任:康乐院士

副主任: 韩兴国研究员(国家站站长)、傅声雷教授(国家杰青、原国家站站长)

委 员:

u 白永飞研究员,中国科学院植物研究所(国家杰青、国家站站长)。

u 王希华教授,华东师范大学(国家站站长)。

u 吴庆龙研究员,中国科学院植物南京湖泊研究所(国家杰青)。

u 尹侗明教授,南京林业大学(国家杰青)。

u 孙书存教授,南京大学(国家杰青)。

u 邹建文教授,南京农业大学(国家杰青)。

u 韩士杰教授,河南大学(原国家站站长)。

五、硬件设施

研究站拥有办公实验楼和宿舍楼各一栋,面积1200余平米,各类设施投资3000余万元。

1.食宿条件

研究站拥有教工宿舍19间,学生宿舍床位100个,并设有独立的餐厅,可以承接100人左右的野外实习及科研工作。光纤网络覆盖整个研究站。

图2研究站办公楼

2.办公场所

研究站拥有办公室6间、会议室2间,可承办150人以内的学术会议。

图3研究站会议室与办公室

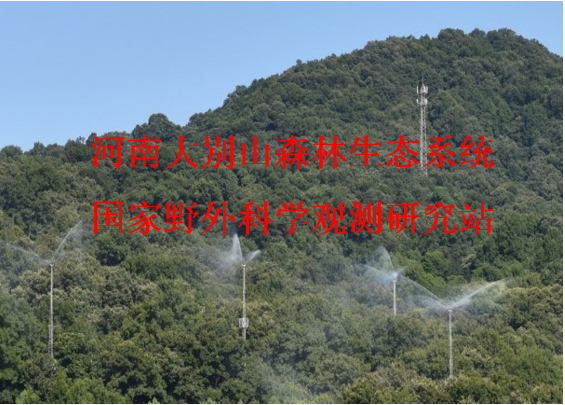

3.实验设备

研究站拥有实验室14间,包括动植物标本馆各两间。拥有LI-6400光合仪、LI-8100土壤呼吸仪、全自动化学分析仪、氨基酸分析仪、火焰原子吸收分光光度计、年轮分析仪、球磨仪、总有机碳分析仪等大型和常规实验设备,总金额4000余万元。完全可以满足生态系统碳通量、植物生理生态。

图4研究站部分大型仪器设备

图5研究站标准气象站

六、野外实验平台

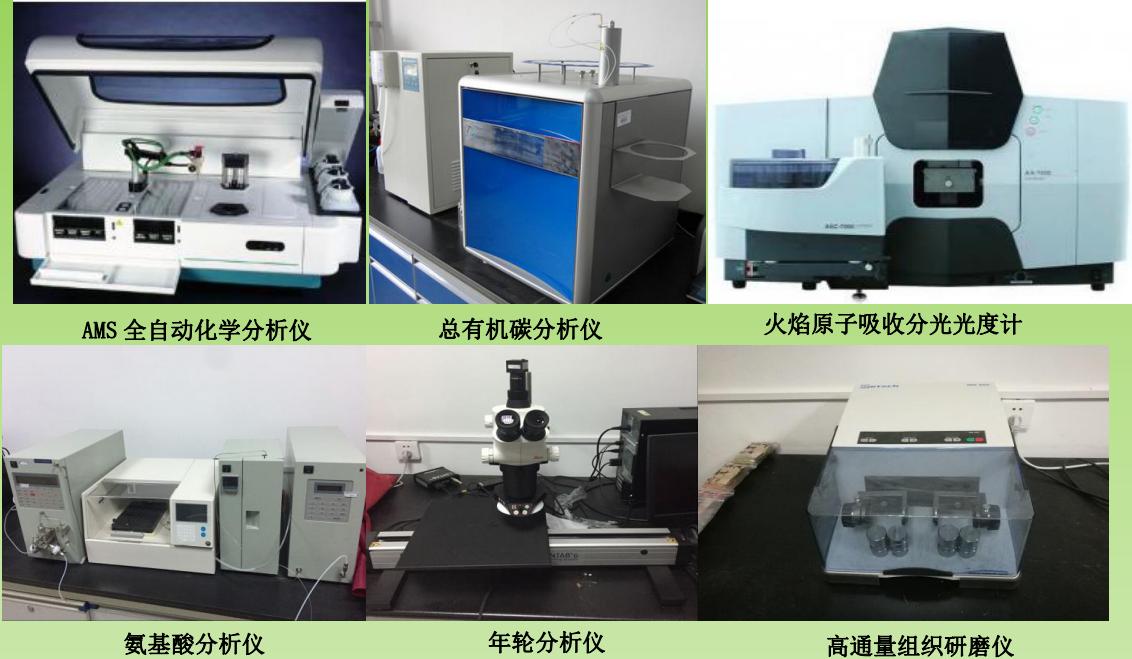

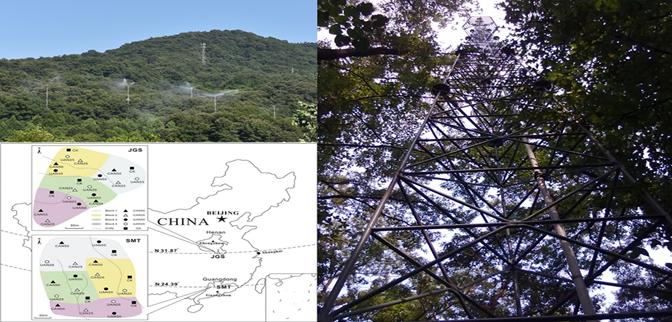

1.落叶阔叶林生态系统“林冠模拟氮沉降-增雨”实验

研究表明日益增加的大气氮沉降对森林生态系统结构和功能将带来一系列严重影响,但以往的研究普遍采用林下模拟施N的方法,忽略了林冠对N素的吸收、吸附、转化等一系列截留过程;为此,研究站设计并建成了国际上首个从森林冠层模拟N沉降和增雨的野外控制实验平台。选择麻栎—枫香落叶阔叶混交林为研究对象,采用两因素随机区组设计,共包括4个区组,每个区组包括七种处理:对照(C)、林冠增氮50kgN ha-1yr-1(CN50)、林冠增雨30%(W)、林冠增雨30%+50kgN ha-1yr-1(W+CN50)、林冠增氮25kgN ha-1yr-1(CN25)、林下增氮25kgN ha-1yr-1(UN25)、林下增氮50kgN ha-1yr-1(UN50),每块样地大小约1000平方米。依托于该平台,获得国家自然基金和国家博士后基金等项目14项,在Tree Physiology,Science of Total Environment, Ecohydrology等生态学期刊上发表SCI论文多篇,重要成果将陆续报道。

图6 “林冠模拟N沉降和降雨”野外控制实验平台的试验处理图

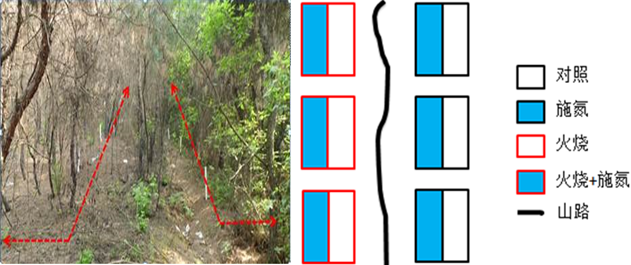

2.森林火烧与氮添加实验

火干扰是森林生态系统的主要干扰因子之一,不仅会直接破坏地表植被,还会间接影响土壤理化性质,进而对森林生态系统结构和功能产生重大影响。火烧会造成森林生态系统氮库的减少,然而氮添加是否影响火烧后的植被恢复的研究却鲜有报道。因此,我们提出两个科学问题:1. 森林生态系统植被群落对火烧和氮添加是如何响应。2.火干扰和氮添加对森林生态系统碳氮循环过程和调控机制有怎样的影响。实验地点位于信阳市南湾实验林场贤山林区。选取火烧后与天然状态的麻栎—马尾松针阔混交林为研究对象,采用成对设计与嵌套设计相结合,共包括火烧、氮添加、火烧+氮添加、对照四种处理,每种处理5个重复,共20块样地,每个样地大小为30×15m。 |

图7森林火烧与氮添加实验处理示意图

3.改变碳输入质量和数量对森林生态系统碳循环的影响

本实验开始于2015年,目的是量化碳输入的质量和数量对森林生态系统碳循环的影响。选择针叶、阔叶和针阔混交林三种森林类型。每种林型采用随机区组设计,包括:1) 对照,2) 凋落物去除,3) 断根,4) 凋落物去除和断根,5) 两倍凋落物,6) 两倍凋落物+植物去除6种处理,每种处理4个重复,为24个样方。三种林型共计72个样方,每个样方大小为2×2m。

图8改变碳输入对森林生态系统碳循环的影响实验样地图

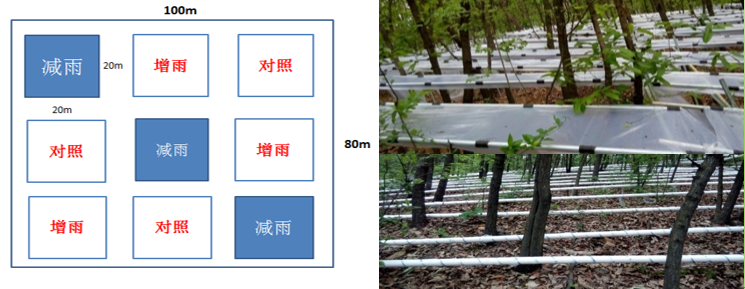

4.林下穿透雨减少和增加实验平台

本实验目的是研究降水对亚热带—暖温带气候过渡区森林生态系统结构和功能的影响。实验地点位于信阳南湾实验林场贤山林区,选择该地区典型的落叶阔叶林-麻栎纯林为研究对象,通过人工搭建减雨棚和增雨管道,以模拟降雨减少和增加两种情景。采用拉丁方实验设计,增雨、增雨、对照各3个重复样地,每个样地大小为20×20m。

图9林下穿透雨减少和增加实验平台实验设计及装置展示图

七、长期测定指标

在以上实验平台中,对植物生长、叶片光合速率、凋落物分解、温室气体、土壤呼吸速率、根系周转速率、群落更新状况、以及气相数据做了长期监测。

图10研究站长期测定指标展示图

八、专家来访与学术交流

研究站成立以来,先后接待美国田纳西州立大学、美国佐治亚理工学院、中国科学院北京植物所、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院生态环境中心、中国科学院华南植物园、中国科学院亚热带农业研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院武汉植物园、北京大学、南京大学、中南林业科技大学的200余名专家学者前来交流或者考察,先后举办或参与“第五届中国生态学俱乐部论坛和”和“森林生态与全球变化学术研讨会”两次学术会议,获得国内外专家的一致好评。

图11第五届中国生态学俱乐部学术年会暨研究站成立一周年学术研讨会参会人员合影

图12 陈宜瑜院士、研究站部分学术委员会成员考察

“林冠模拟氮沉降-增雨”实验平台

图13 傅伯杰院士考察“林冠模拟氮沉降-增雨”实验平台

图14 中科院华南植物园、广西大学科研团队考察

“林冠模拟氮沉降-增雨”实验平台